淺談風水文化與建筑設計的前世今生

日期:2019-08-18 發布人: 瀏覽數:5850

風水是中華民族歷史悠久的一門玄術。

何謂"風水",最早的古書記載于晉代郭璞所著《葬書》,書中有云:"葬者,乘生氣也,氣乘風則散,界水則止,古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風水,風水之法,得水為上,藏風次之。"

可見風水之術即相地之術,核心即是人們對居住或者埋葬環境進行的選擇和宇宙變化規律的處理,以達到趨吉避兇的目的。

風水學是中國古建筑學的靈魂

眾多考古資料顯示,早在仰韶文化時期,人們就對自身居住環境的選擇與認識有較高的認知。其表現主要有:(1)靠近水源、地基穩固,同時地基要有保證的地方。(2)在山坡時,一般處向陽坡。

如半坡遺址即為依山傍水、兩水交匯環抱的典型上吉風水格局。

從殷商之際的宮室遺址中,這里洹水自西北折而向南,又轉而向東流去。無論是宮室區、民居區還是生產區、陵墓區,它們都是位于河水曲折懷抱之處,這充分證明了風水學中追求“曲則貴吉”源遠流長。

其次,風水學強調城市與建筑的“面南朝陽”《周易;說卦》曰:“圣人南面而聽天下。”后世人謂帝王統治國家的方略為“南面之術”,即源于此。中國的故宮就是面南朝陽的實例。

《陽宅十書》說:“人之居處,宜以大地山河為主,其來脈氣勢最大,關系人禍富,最為切要。”“陽宅來龍原無異,居處須用寬平勢。明堂須當容萬馬……或從山居或平原。前后有水環抱貴,左右有路亦如然。”這是一種從大環境而言的風水寶地模式。即要求北面有綿延不絕的群山峻嶺,南方有遠近呼應的低山小丘,左右兩側則護山環抱,重重護衛,中向部分堂局分明,地勢寬敞,且有屈曲流水環抱,這就是一個理想的風水寶地。

從現代城市建設的角度上,考慮整個地域的自然地理條件與生態系統也是相當重要的。每個地域都有它特定的巖性、構造、氣候、土質、植被及水文狀況。只有當該區域各種綜合自然地理要素相互協調、彼此補益時,才會使整個環境內的“氣”順暢活潑,充滿生機活力,從而造就理想的“風水寶地”,也是古代建筑風學中始終追求的風水寶地。

風水學對現代城市規劃與建筑的啟示

風水學的基礎是建立在中國傳統哲學的陰陽與元氣說之上的,所以"天人合一"、"萬物一體"的思想是融貫整個風水學的靈魂。

《履園叢話》說:"人身似一小天地,陰陽五行,四時八節,一身之中皆能運用"天地是個大宇宙,人身是個小宇宙,人體與宇宙同構。人是自然生態鏈的一環,與大自然相比,人是渺小的。人生存中的任何活動要吻合于自然,要取得與天地自然的和諧相處。因此,要避免在不利于人類生存的氣息與環境中生活,人的建筑活動就要利于自然的和諧。

風水學用氣來解釋自然環境,在人與天地自然環境的關系中,只要按照自然的秩序,與天地和自然萬物和諧,就會獲得平安與快樂,從而達到趨吉避兇的目的。

風水理論是圍繞如何尋生氣之凝聚點,如何迎氣、納氣、聚氣,通過對宇宙天地之氣的迎合、引導和順應,使人體之氣與之產生和諧,從而有助于改善居住環境,保證人類的身心健康及后世的昌盛。風水選址的基本意義就是為人類尋找適當的居地。而藏著天地間生氣之地域,即為人類生長繁衍的理想居地。

當代風水建筑經典案例

(八卦城)

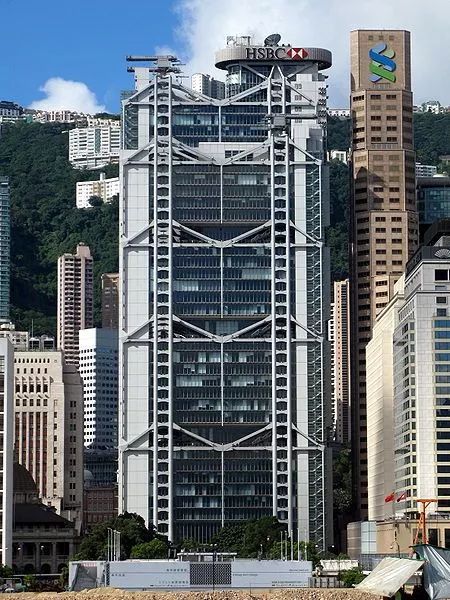

風水學是中國古建筑學的靈魂,也是現代建筑設計重要的參考依據,成為了建筑設計不可缺少的重要組成部分。關于風水建筑經典的案例也是層出不窮。比如香港的匯豐銀行和中銀大廈的絕命風水局。

(中銀大廈)

香港的“龍脈”起自九龍半島,穿過維多利亞港,上岸后直上太平山后在中環入海,匯豐總行就在入海口最為“聚財”的方向,是香港“藏金庫”的位置。當年港英政府特意將中環位置極小、交通較差的一塊地方給中國銀行,建筑預算也只有區區1.3億美金,但美籍華人設計師貝聿銘卻出乎意料地設計出了造型獨特的亞洲第一高樓。在建筑風水上,造型尖銳的中銀大廈如同一把三面刀刃的鋼刀,充滿殺氣。中銀大廈造型猶如一把三面鋼刀,刀刃一面指向港督府,相傳不久港督突發心臟病猝死。第二面遙指駐港部隊軍營(英軍)。第三面指向匯豐銀行,據說當時匯豐業績倒退股價大跌。

(匯豐大廈)

匯豐銀行請教過風水師后,頗有創意地在樓頂架起兩個“大炮”,與中銀形成“刀炮之戰”以化解。

(環球中心)

成都環球中心,整個建筑有四面皆成“元寶”型,樓中見空,樓里面有張鳥瞰圖,正好被四面圍成一個“錢眼”的形狀。上大下小成盆狀托起,且又是元寶又是銅錢,像一個聚寶盆。上三,下十六,按數配卦是吉卦。

(澳門葡京賭場)

澳門葡京賭場,酒店像鳥籠,讓錢有去無回,插翅難飛。后面賭場是一個錢的外形,或者說是金色的羽毛,暗示來這里可以發財,其實建筑邊角外展,極其鋒利,則大殺四方。

(中國人民大學世紀館)

中國人民大學里面有一座形狀怪異的建筑,叫做世紀館。從哪個角度看,它都長得像一具棺材。沒錯,這就是一具棺材,連同周圍種植的“幾”字形柏樹,都是按照墓地的格式設計的。這具棺材,不僅要討“升官發財”的諧音口才,而且根據“風水學”取“至陰至純”之地,以“玉石琉璃棺材格”來提升人民大學的“氣脈”。

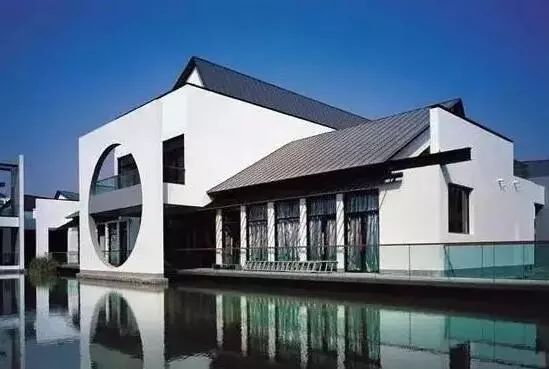

改革開放以來,中國建筑設計受到了西方建筑風格影響,加上單純的中國傳統建筑又難以滿足現代多樣化的功能性居住需求。法式、意式、西班牙等歐式風情建筑開始風靡全國。而隨著人們需求,審美地不斷提高,中式建筑的產品風格逐漸轉變成如今融合東西方精髓的新中式建筑,逐步形成了十年來中式居住風格回歸的發展脈絡。細數當下國內的頂級豪宅項目:無論是紫御華府、泰禾北京院子、北河沿甲柒拾柒號還是蘇州的綠城桃花源,都無一例外開始走起中國風。新中式建筑,再次回歸中國人的視野。