中國人的文化自信,應該從這里找!

日期:2021-10-07 發布人: 瀏覽數:3579

2021年上半年,央視和河南衛視,可謂是掌握了流量密碼,作品頻繁出圈占盡了風頭。

年初,央視推出了一檔寶藏綜藝——《典籍里的中國》。剛開播就拿到豆瓣9.0的高分,觀眾越看越上癮:“這才是穿越的正確打開方式!不愧是央視出品!”

節目里,撒貝寧以“當代讀書人”的身份踏入歷史長河尋訪先賢,和演員們共同演繹一個個催淚的典籍故事。

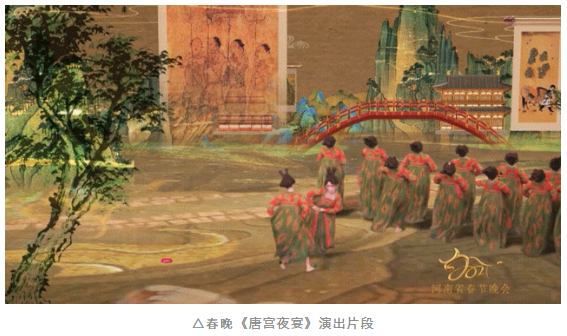

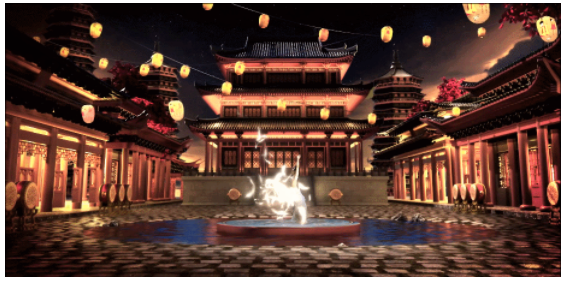

河南衛視更是從春晚的《唐宮夜宴》、元宵的《芙蓉池》,到清明的《紙扇書生》、中秋的《奇妙游》,上了一次又一次熱搜,賺足了流量與口碑,也讓每一個人深切地感受到傳統文化的魅力。

央視和河南衛視節目的出圈說明傳統文化正逐步回歸大眾視野,各大衛視及網絡上各類國風節目層出不窮,市場上也迎來了一股“國潮熱”。

“國潮”澎湃的背后,歸根結底是全方位的民族自信、文化自信。

這些節目,都是從傳統文化“尋寶”的成功案例。悠久的中華歷史,燦爛的中華文化,是文藝創新取之不竭的靈感源泉,它賦予“國潮”強大且持久的生命力,使其持續在不同圈子內生根發芽,成為新時代的傳統文化。

說到傳統文化,大家都能想到的一個詞就是——源遠流長。

五千多年文明江河奔流到如今,涌現出老子、孔子、莊子、孟子、屈原、李白、蘇軾、曹雪芹等燦若星辰的偉大人物,誕生了詩經、楚辭、漢賦、唐詩、宋詞、元曲、明清小說等浩如煙海的文學經典,為中華民族生生不息、薪火相傳提供了精神滋養。

回想百年前,如此優秀的中華文化卻被我們踩在腳底,形成崇洋媚外的風氣。

1860年,英法聯軍火燒圓明園,成了中國人永遠的屈辱。

在那一年,開啟了洋務運動,在洋務運動的眾多環節中,有一個重要舉措,便是在北京設同文館,請外籍老師講授西方知識。

道光帝之子奕?建議從那些有功名之士中選拔人才,進入同文館進行學習,而這項舉措,卻遭到了晚清理學家倭仁的反對。

于是,雙方就展開了著名的同文館之辯。

在倭仁看來,照這樣發展下去,一段時間以后,就會把中國人都驅趕到洋人那邊,在精神層面,也對洋人亦步亦趨。

這場辯論之后的100多年里,倭仁的預言變成了現實——任何人一談起中國傳統文化,就被認作是落后的根源,是對人性的束縛,應當徹底拋棄。

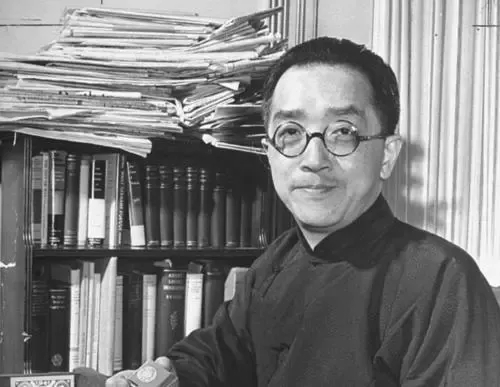

1947年,民國時期的學者胡適更是說出了一句流傳至今的話——“外國的月亮比中國圓”。胡適對于中國的傳統文化持全面否定的態度,將中國當時的落后歸罪于中國的傳統文化,主張全面的學習美國文化。

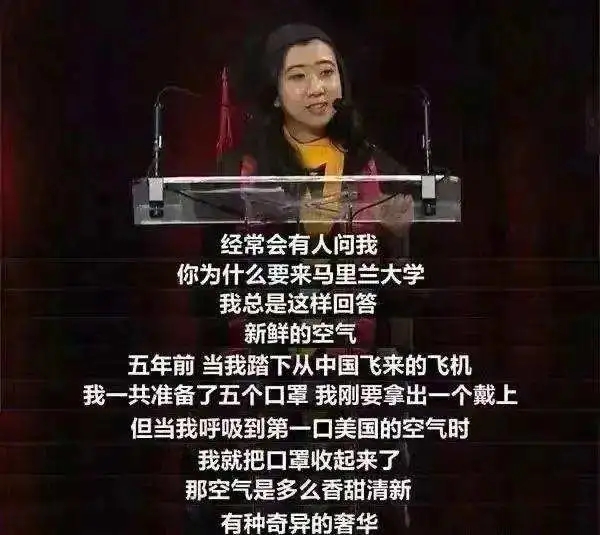

時間轉眼來到2017年。在美國馬里蘭大學的畢業典禮上,中國留學生楊舒平在演講中,輸出了大段拜美言論。

其中最出圈的的就是那句:“美國的空氣太新鮮、太甜美。”諂媚一番之后,還不忘貶低中國“空氣質量差”,只要出門,就必須戴口罩,不然就會生病。字里行間,都透露著對自己國家的鄙夷。

為什么從古至今都有人堅持認為“外國的月亮更圓”?

說到底,還是文化不自信。認為只有全盤西化,思想才能進步,國家才有出路。

但,結果如何呢?著名改革派變法之士康有為在維新運動失敗后,前往歐美進行考察。

回國之后的康有為得出結論:能夠拯救中國的,只有那些中國最傳統的文化,而不是西方的那套東西。

泱泱華夏五千年,所積累的優秀文化,從來不該摒棄身后。

國民之魂,文以化之;國家之神,文以鑄之。

越來越多的優秀國人對中華文化自信起來,把傳統文化帶向世界,把中國面貌帶向全球。

在法國街頭表演《十面埋伏》的女生,古箏與現代樂器結合之下,曲調愈發飽滿悠揚而不失韻味,引得路人紛紛圍觀……

國外在很多電影海報的宣傳上也開始運用了中國風元素。

曾經的“以洋為尊”、“唯洋是從”的理念逐漸失效,中國文化正以全新的姿態走進世界的視野,在完美自洽的同時,展現出驚人的爆發力。

習主席不止一次在大會上說:“文化是一個國家、一個民族的靈魂。歷史和現實都表明,一個拋棄了或者背叛了自己歷史文化的民族,不僅不可能發展起來,而且很可能上演一幕幕歷史悲劇。文化自信,是更基礎、更廣泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。”

正因為我們重樹文化自信,五千年傳統文化才能展現出強大的生機與魅力,才能在時代的浪潮之中不斷變化發展,逐漸融合成我們今天所謂的“東方文化”。

在未來,還會有越來越多的中國人將接過接力棒,去用自己的方式,傳遞中國文化的魅力。

活在新時代的我們,更應該做一個講好中國故事的人,承擔起弘揚中國文化的重任。

這一條延續百年的“找回自信”之路,需要每一個中國人去傳承。

未來,華旭文化產業集團當與歷史攜手前行,助力文化復興!