育兒之道|為什么教育孩子要因材施教

日期:2019-12-12 發布人: 瀏覽數:5714

為什么要因材施教?

俗語說,養兒一百歲,長憂九十九。如果你是一名擁有兩個孩子或以上的家長,你可能會常常覺得兩兄弟或兩姊妹的脾性完全是南轅北轍的,稍微有一件事情處理不好,就把自己搞得心力交瘁,束手無策!這就需要家長學會因材施教了,因為每個小孩都是獨一無二,所以需要按他們的性格特質來教育,針對不同孩子的不同性格采取不同的教育方法。

那么,到底什么才是“因材施教”呢?

陶行知先生說:培養教育人和種花木一樣,首先要認識花木的特點,區別不同情況給以施肥、澆水和培養教育,這叫“因材施教”;《現代漢語詞典》又講:因材施教是針對學習的人的能力、性格、志趣等具體情況施行不同的教育.......好像都很有道理,但似乎都沒有說得非常清楚,哪怕是直到現在,也沒有誰把它講透徹講明白了!既如此,我們不妨回過頭來,看看因材施教到底從何而來?

據記載,中國最早對學生進行因材施教的應該是中國的孔子。在《論語》中有這樣一段文字:

子路問∶“聞斯行諸?”子曰∶“有父兄在,如之何其聞斯行之!”冉有問∶“聞斯行諸?”子曰∶“聞斯行之!”公西華曰∶“由也問‘聞斯行諸’”?,子曰∶“有父兄在”;求也問,“聞斯行諸?”子曰∶“聞斯行之”。赤也感 敢問?子曰∶“求也退,故進之;由也兼人,故退之”。

這段話如果改用現代文學性的語言來描述一下,就是這樣的:

有一次,孔子講完課,回到自己的書房,學生公西華給他端上一杯水。這時,子路匆匆走進來,大聲向老師討教:“先生,如果我聽到一種正確的主張,可以立刻去做么?”孔子看了子路一眼,慢條斯理地說:“總要問一下父親和兄長吧,怎么能聽到就去做呢?”子路剛出去,另一個學生冉有悄悄走到孔子面前,恭敬地問:“先生,我要是聽到正確的主張應該立刻去做么?”孔子馬上回答:“對,應該立刻實行。”冉有走后,公西華奇怪地問:“先生,一樣的問題你的回答怎么相反呢?”孔子笑了笑說:“冉有性格謙遜,辦事猶豫不決,所以我鼓勵他臨事果斷。但子路逞強好勝,辦事不周全,所以我就勸他遇事多聽取別人意見,三思而行。”

為什么同一個問題,孔子卻給了兩個完全不同的答案呢?

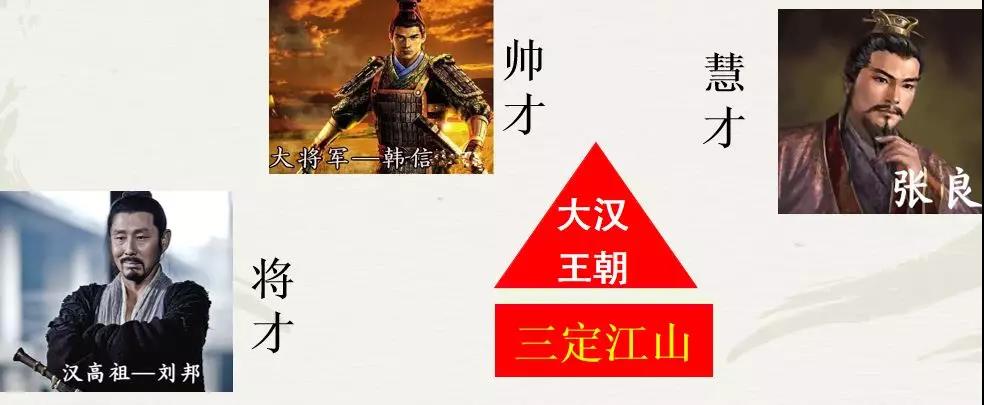

這就關系到因材施教中的“材”了。人可以分為三才:帥才、將才、慧才。

帥才:戰斗力強,對團隊負責,在乎兄弟情,但是喜歡逞能邀功,沖動易燥,虛榮心強,愛炫耀,最在乎美丑。這樣的人教育不當,容易狂躁,要多夸贊,多肯定,給他設計目標,增強他的激情和動力;

將才:凝聚力強,善于社交,籠絡人心,對別人負責,在乎愛情,但喜歡邀寵,做事搖擺不定,猜疑心重,最在乎真假。這樣的人教育不當,容易精神分裂,要多關心,多相信,給他樹立榜樣,做正確的方向指引;

慧才:指引力強,喜歡把什么都憋在心里,智慧滿滿,卻不善表達,技能滿滿,卻不輕易顯露,只對自己負責,在乎親情,但膽小怕事,遇事喜歡閃躲,最在乎善惡。這樣的人教育不當,容易抑郁,要多肯定,多賞識,多鼓勵,給他自信。

很明顯,子路是一個典型的將才,遇事比較輕率,所以孔子要叮囑他慎重;冉有則是慧才,遇事總是畏畏縮縮,所以孔子要鼓勵他勇敢!

生活中,每一個孩子都有不同的性格和天賦,關鍵在于如何引導和發揮。找到自身生命能量的那個初始說明書,了解孩子,讀懂孩子,才能懂得如何讓孩子綻放自己的光芒!